中大新聞中心

中大研發新型基因療法 有助緩減柏金遜病徵狀

香港中文大學(中大)生命科學學院陳文博教授團隊最近成功研發了一種用於治療柏金遜病的新型基因療法。研究團隊在柏金遜病動物模型測試中,向目標腦區單次注射加入其專利治療肽的重組腺相關病毒(rAAV),可緩減腦退化病變並改善徵狀。相關研究成果已發表於細胞與基因治療領域權威期刊《分子治療》。

柏金遜病治療新方向

柏金遜病是第二常見的腦退化疾病,影響全球數百萬人。患者不僅出現震顫、動作遲緩和肌肉僵硬等運動徵狀,還伴隨睡眠障礙、情緒異常等非運動徵狀。現時對於柏金遜症的臨床治療僅能緩解徵狀,未有根治方法,故需研發能夠延緩或阻止腦退化病情惡化的疾病修飾療法(Disease-modifying therapies)。

目前,柏金遜病的發病機制尚未完全闡明,但普遍認為與大腦中一種內在無序蛋白α-突觸核蛋白的異常聚集有關。由於該蛋白本身無固定結構且聚集過程複雜,其靶向治療一直面臨挑戰。陳教授團隊此前研發了一種SUMO1蛋白衍生的小分子肽,能特異性結合α-突觸核蛋白單體,從源頭阻斷其聚集級聯反應並發揮神經保護作用。同時,SUMO1作為一種人體天然存在的蛋白,具有低免疫原性和較高的安全性,有助提升SUMO1治療肽臨床應用潛力。

在柏金遜病臨床前動物模型中療效顯著

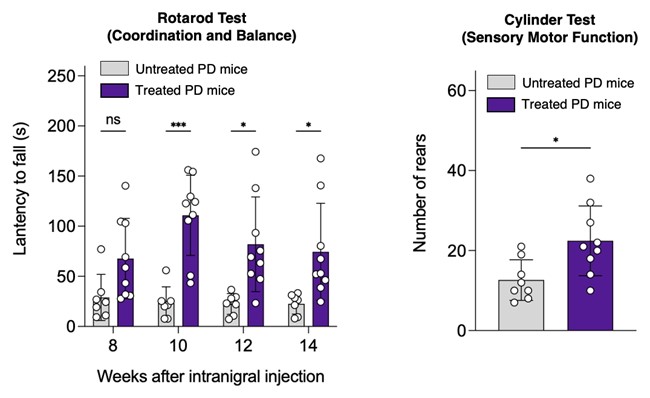

團隊的最新研究驗證了改良後的SUMO1治療肽在神經細胞模型和柏金遜病的轉基因果蠅模型中的療效。隨後,團隊採用臨床基因治療常用的遞送載體rAAV,以單次顱內注射的方式越過血腦屏障,將改良的SUMO1治療肽直接遞送至患有柏金遜病小鼠的目標腦區並持續表達。實驗結果顯示,治療肽經rAAV持續表達可從根源阻斷α-突觸核蛋白的聚集,顯著改善了柏金遜病小鼠與疾病相關的運動功能障礙,並有助保護其腦中的多巴胺能神經元。

陳教授表示:「這項新型基因療法標誌著柏金遜病治療的重要突破。在小鼠模型測試中,我們觀察到單次注射治療性rAAV可有效保護多巴胺能神經元,並減緩運動功能退化。此療法有望延緩柏金遜病患者的病情惡化。我們正積極推進臨床試驗階段,期望能開發惠及全球患者的治療方案。」

在香港創新科技署「大學科技初創企業資助計劃」的支持下,陳教授團隊已成立初創公司SUMO Therapeutics,專注開發針對柏金遜病和路易氏體認知障礙症等與α-突觸核蛋白聚集相關疾病的創新療法。這一舉措彰顯了團隊將前沿科研成果轉化為全球健康挑戰解決方案的決心。