中大新聞中心

中大與深圳先進技術研究院研發突破

全球首款含鎂可降解高分子骨修復材料獲國家藥品監督管理局批准

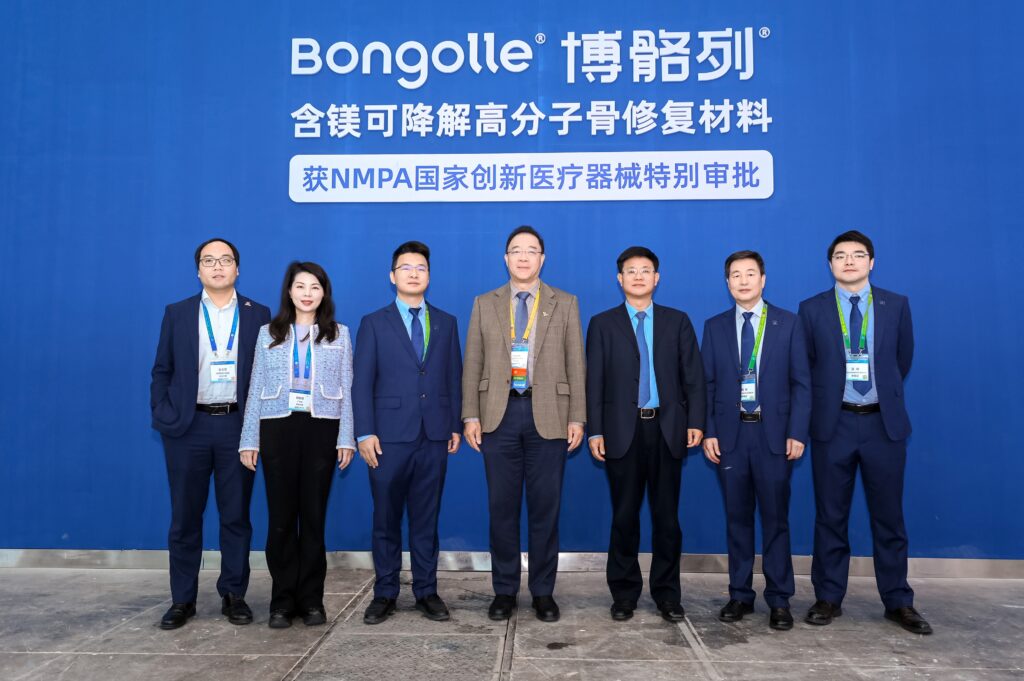

香港中文大學(中大)醫學院矯形外科及創傷學卓敏教授秦嶺教授團隊,聯同深圳先進技術研究院醫工所副所長、轉化醫學研究與發展中心(轉化中心)執行主任賴毓霄團隊,成功研發「含鎂可降解高分子骨修復材料」。該材料日前通過國家藥品監督管理局(NMPA)創新醫療器械審查,獲得第三類植入醫療器械註冊證,並批准作臨床應用。此項目歷經 15 年研發,為全球首個獲批的鎂相關的人工骨植入材料,填補行業缺口,為骨缺損修復領域提供一項由深港團隊自主研發並擁有知識產權的創新成果。

產學研醫協作 加速成果轉化落地

這項創新成果的成功轉化,有賴深港兩地的緊密合作。項目以「產學研醫」協同創新模式進行,轉化中心集合醫學、生物學、材料學及工程學等跨學科協作,成功解決多項低溫3D列印骨科器械的技術難題。同時,由深圳先進院孵化企業——深圳中科精誠醫學科技有限公司,自2013年起開展技術轉化工作,並有序完成產品工藝驗證、註冊檢驗、臨床前生物安全性評估、動物試驗以及NMPA多中心臨床試驗。

關鍵技術突破 難題迎刃而解

傳統人工骨材料一直面對難以自身降解、與自體骨差異大及促進新骨生長能力有限等問題。為了解決這些難題,聯合研發團隊利用低溫3D列印技術,成功研發出「含鎂可降解高分子骨修復材料」。該材料與人體松質骨力學強度相近,可在六至九個月內完全降解並被人體充分吸收,實現了含鎂骨修復材料的精準成型。材料在手術操作中能夠穩定應對衝擊力,避免崩解或產生碎屑,並在成骨早期提供穩定的力學支撐。同時,其降解過程中釋放的鎂離子,參與新骨形成和正常生理代謝過程,加速骨缺損修復,有效避免材料殘留引起的體內異物反應。

臨床試驗效果顯著 植骨融合率達98%以上

在臨床研究中,聯合研發團隊在北京積水潭醫院、上海市第六人民醫院等八家中國內地大型研究型醫院,完成了176例骨缺損患者的臨床試驗。結果顯示,24週內植骨融合率達98%以上,且未出現排異反應,展現了優異的生物相容性。該材料還能在手術過程中剪切塑形,適配複雜的骨缺損形態。前期相關產品和技術科研成果已在《Advanced Materials》、《Biomaterials》 和《Nature Communication》等國際權威期刊上發表,並獲得多項國際和國家發明專利,以及日內瓦國際發明獎和中國專利獎等多項殊榮。

賴毓霄研究員表示:「『含鎂可降解高分子骨修復材料』為骨缺損修復提供了一種安全且高效的解決方案。臨床試驗證實,該材料成功突破傳統骨修復材料的局限,顯著提升骨修復的成功率,有效減輕患者痛苦及併發症,對促進患者康復及改善生活質素有關鍵作用。」

秦嶺教授表示:「未來,研究團隊將積極拓展『含鎂高分子可降解骨修復材料』的臨床適應症,進一步提升骨修復精度和效率,並繼續解決複雜骨缺損和疑難骨病治療難題,為創傷、骨腫瘤、骨壞死等骨科疾病治療及康復方案提供新技術、新策略。」

有關國家藥品監督管理局批准通知,請參閱:https://www.nmpa.gov.cn/zhuanti/cxylqx/cxylqxlm/20250514110529115.html?type=pc&m=