中大新聞中心

中大與埃克塞特大學研究揭示

沿海特大城市讓海洋野生動物面臨「無休止」的船舶交通侵擾

由香港中文大學(中大)與英國埃克塞特大學共同成立的研究合作機構「中大-埃克塞特大學環境持續與應變聯合研究中心」領導的研究發現,沿海特大城市群如中國粵港澳大灣區海域的「無休止」船舶交通,正對海洋野生動物和棲息地構成威脅,為海洋生態系統帶來負面影響。這項研究成果已在《海洋政策》期刊上發表。

粵港澳大灣區涵蓋廣東省、香港和澳門三地,人口約8,600萬,是全球人口最多、經濟規模第二大的灣區。研究發現,粵港澳大灣區平均每天有近6,000艘船隻在海域穿梭,導致海洋生物幾乎無處棲身。這類由經濟增長和發展帶動的密集航運活動,加劇了海岸線侵蝕、水體渾濁和噪音污染,也使船舶撞擊海洋生物風險上升。

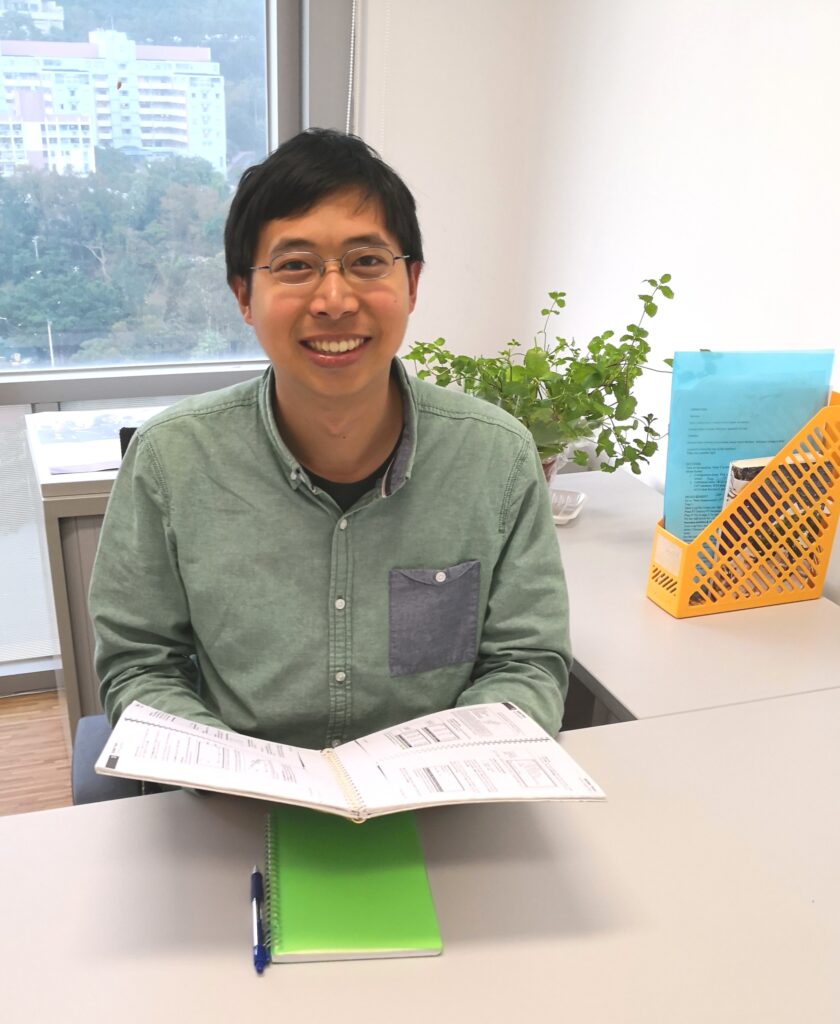

中大環境、能源及可持續發展研究所名譽研究員梁沛健博士表示:「香港與深圳擁有全球最繁忙的港口,經濟增長與發展步伐持續加快,正對海洋生態系統造成影響。為了保護這些生態敏感區域,政府必須遵守《全球生物多樣性框架》,將海域劃為保護區及採取有效保育措施,確保其得到妥善保護和可持續管理,以惠及未來世代。」

該研究基於2013至2018年的船舶追蹤數據,繪製了海上交通的精確位置和每日分布圖。在部分生物多樣性保護熱點,干擾情況在95%的日子都會發生。大灣區內每天還有數百艘漁船運行,該海域不僅擁有眾多重要的海洋棲息地,也是中華白海豚、江豚,綠海龜、中華鱟和紅樹林鱟等受保護動物的家園。埃克塞特大學的Phil Doherty博士表示:「我們發現海洋物種可能持續受到船隻『無休止』的侵擾。像大灣區這樣的淺海水域,海洋生物無法逃往深海,它們幾乎沒有藏身之地。」

這項公開發表的研究結果,為海洋保護和海岸帶規劃提供了寶貴參考。埃克塞特大學的Stephen Lang博士表示:「大灣區是沿海城市發展過程中一個有趣的試驗案例,提醒我們在發展時需考量環境。沿海城市附近的海洋環境所承受的壓力只會與日俱增,我們必須思考如何減輕人類活動對其影響。」

該研究建議採取的措施包括:劃定遠離主要棲息地的航道、減少航運量、降低航速,以及改用噪音更小、污染更少的船隻。

論文全文請參閱:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X2500154X?via%3Dihub