中大新聞中心

中大研發磁控螺旋微導管助精準、安全及快速治療中遠端腦血管栓塞

由香港中文大學(中大)醫學院與工程學院組成的跨學科研究團隊成功研發磁控軟性螺旋微導管(MSRM),為首創頭部會主動旋轉的磁控亞毫米微導管,同時結合導航和治療功能,應用於針對性腦血管介入治療。新技術有望突破傳統中風介入治療工具的限制,為腦血管阻塞患者提供更快捷、更安全、更精準的方案來治療此危及性命的疾病。研究結果已於國際著名學術期刊《Science Advances》上發表。

適逢7月22日為「世界腦健康日」,研究團隊呼籲大眾嚴格管控中風風險因素,建立健康的生活模式。無論是大血管還是中遠端血管出現血管栓塞,若未能及時有效治療,均可能導致患者嚴重殘障甚至死亡。

精準與效率兼備 推動中風治療新里程

中風是全球導致死亡及永久殘障的最常見成因。研究指出,從出現中風到介入治療之間每早一分鐘,可為患者增加一周無殘疾預期壽命,因此及時介入治療極為重要。中遠端血管栓塞約佔所有急性缺血性中風個案的25%至40%。然而,目前靜脈溶栓與機械取栓等治療方法對這些較細小、位置較遠的血管的治療效果有限,原因包括手術風險高及難以完全回復血流。

現時的中風介入治療需經由肢體動脈進入血管,再透過導絲與導管引導至複雜的腦血管結構。醫生需從外部旋轉導絲來控制方向,但因血管彎曲狹窄,旋轉力難以傳遞,令操作緩慢且難以精準控制,影響治療效果。此外,現有工具功能設計單一,需頻繁更換工具,增加手術過程中失去遠端血管通路的風險。傳統導絲及導管難以應對複雜的血管急彎結構,可能對血管壁造成損傷,甚至引發腦出血或剝離。

軟性、可導向、多功能的一體化微導管

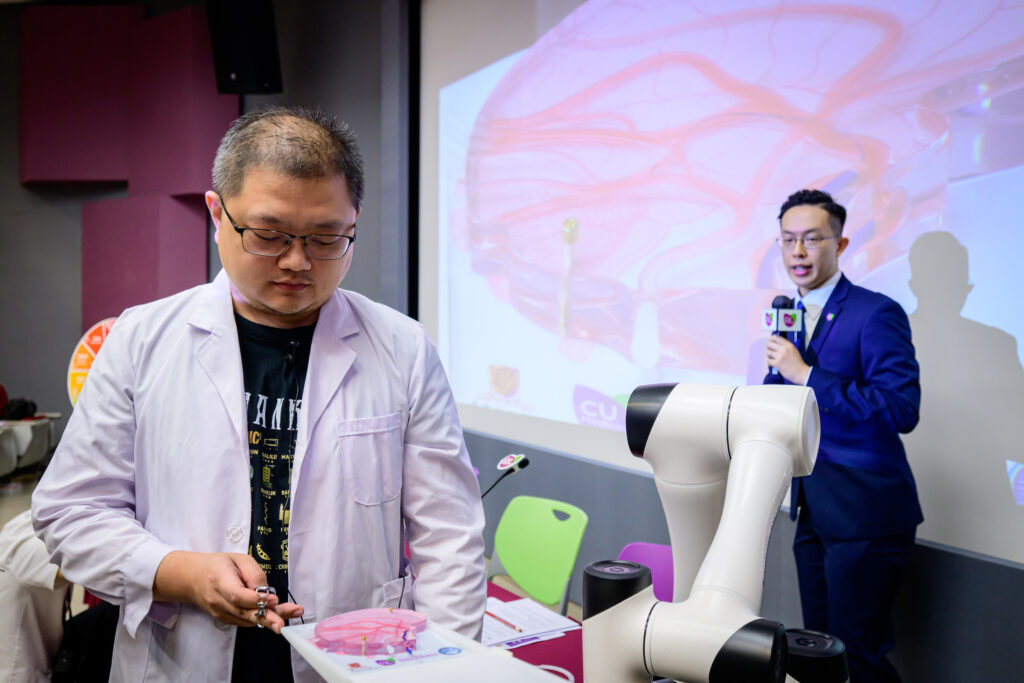

為應對上述挑戰,由中大醫學院內科及藥物治療學系以及中大工程學院機械與自動化工程學系組成的跨學科研究團隊聯手研發出 MSRM-- 一種只有亞毫米(0.5毫米至0.9毫米)大小、具柔性導尖的微導管,專門用以導航複雜的血管結構,並可一次完成多項治療功能。

中大工程學院機械與自動化工程學系教授張立教授解釋:「MSRM 配備柔軟的可旋轉導頭,可透過外部磁場無線操控,實現精準導航。當導管到達血管阻塞位置後,MSRM更能直接注射溶栓藥物、機械性破碎血栓,並安全回收血栓碎片,全程毋需更換工具,大幅降低風險並提升治療效率。」

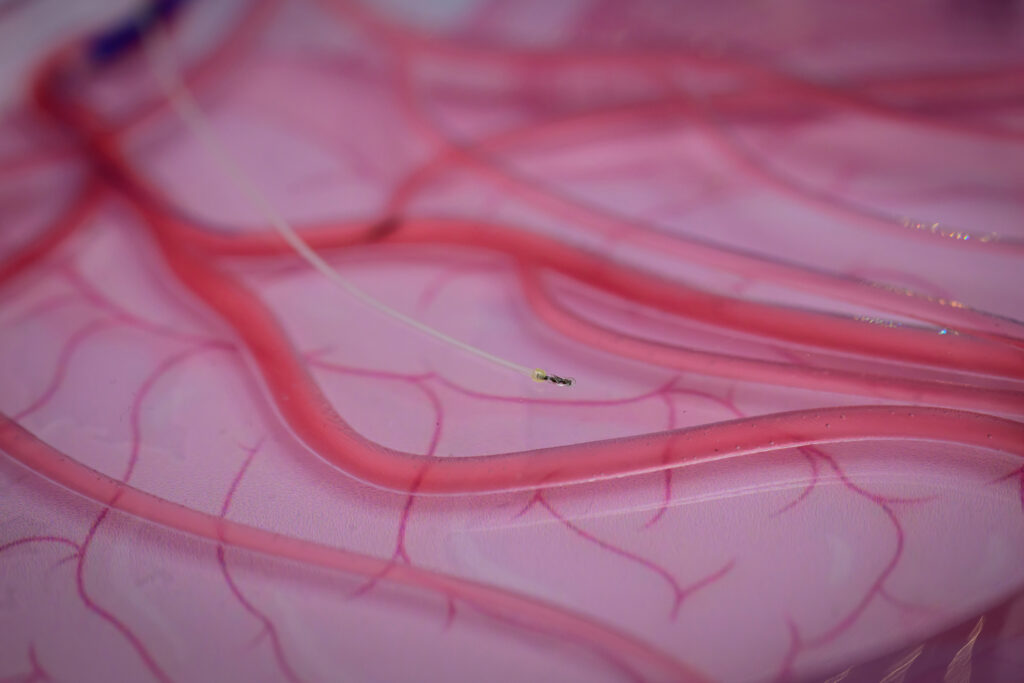

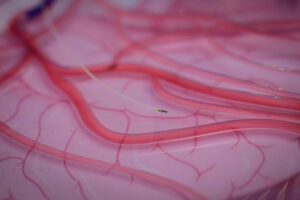

利國偉腦神經學教授、中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授補充:「與傳統工具相比,MSRM採用矽膠柔性導尖,並以低轉速(每秒2至8赫茲)運作,能減少對脆弱腦血管的損傷。在模擬人體腦血管的人體胎盤血管測試中,與傳統導絲造成的明顯血管壁損傷相比,MSRM導致的細胞損傷極低。這項創新技術有望克服現行中風介入治療工具的限制,為中風治療帶來新希望。」

中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心研究助理教授陳啟楓教授表示:「MSRM已於兔子體內實驗和體外人胎盤血管中成功測試,顯示其臨床應用潛力。團隊展望這項新技術有望為現時難以受益於傳統治療的中遠端血管栓塞患者帶來新希望,減少併發症風險。」

預防中風與及早介入治療同樣重要

在技術研發取得突破的同時,研究團隊亦強調預防中風與及早識別此病的重要性。高血壓、吸煙、缺乏運動、肥胖、高膽固醇及糖尿病均為中風高危因素。團隊呼籲大眾應保持均衡飲食、定期進行帶氧運動、戒煙、避免過量飲酒,並透過定期體檢妥善管理慢性疾病。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生呼籲:「識別中風警號與預防同樣重要。如懷疑中風,必須立即行動、盡快求醫。及時治療可挽救生命,並可大大降低導致永久殘障的風險。」

研究全文可參閱:

《Science Advances》 http://bit.ly/4k6JOJs