中大新聞中心

中大醫學院與德國弗萊堡大學醫學中心發現

人工耳蝸的時序精準度是空間聽覺的關鍵 失聰者有望精準定位聲源

香港中文大學(中大)醫學院與德國弗萊堡大學醫學中心攜手研究人工耳蝸的電刺激時序精確度。研究團隊發現人工耳蝸能否精準傳遞電流脈衝的時序,可能是幫助失聰者識別聲音中細微的時間線索、恢復及改善聽聲辨別能力的關鍵。這項突破性發現有助於醫學界改善人工耳蝸的設計,為失聰者帶來新希望。

此次研究由中大醫學院耳鼻咽喉─頭頸外科學系及中大蔡永業腦神經科學研究所Jan Schnupp教授與德國弗萊堡大學醫學中心耳鼻喉科學系Nicole Rosskothen-Kuhl博士共同領導。研究結果已發表於國際權威科學期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

人工耳蝸的時序設定欠精準 或削弱失聰人士的空間聽覺及音高辨識能力

目前,全球有超過一百萬名失聰患者依靠人工耳蝸助聽。人工耳蝸替代已受損的內耳毛細胞,將聲音轉換為不同振幅的電脈衝序列,刺激聽覺神經,使患者重拾聽覺。然而此設計仍存在不少缺陷。在正常情況下,人類大腦能夠區分小至幾十微秒(一微秒為百萬分之一秒)的時間差。此時間差可用於判斷聲音首先來自左側或右側(雙耳時間差),從而賦予人類空間聽覺的能力。大腦對聲音時間信息的精細處理亦有助於判斷音高,不僅可用於欣賞音樂旋律,亦用於辨別如中文等聲調語言中的語音音調。然而,人工耳蝸仍未能賦予患者相關能力。

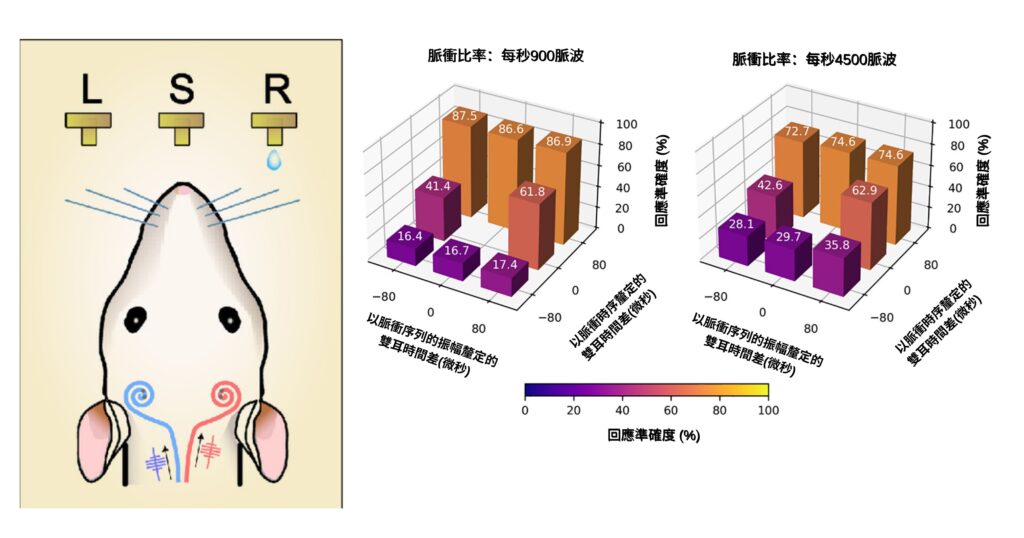

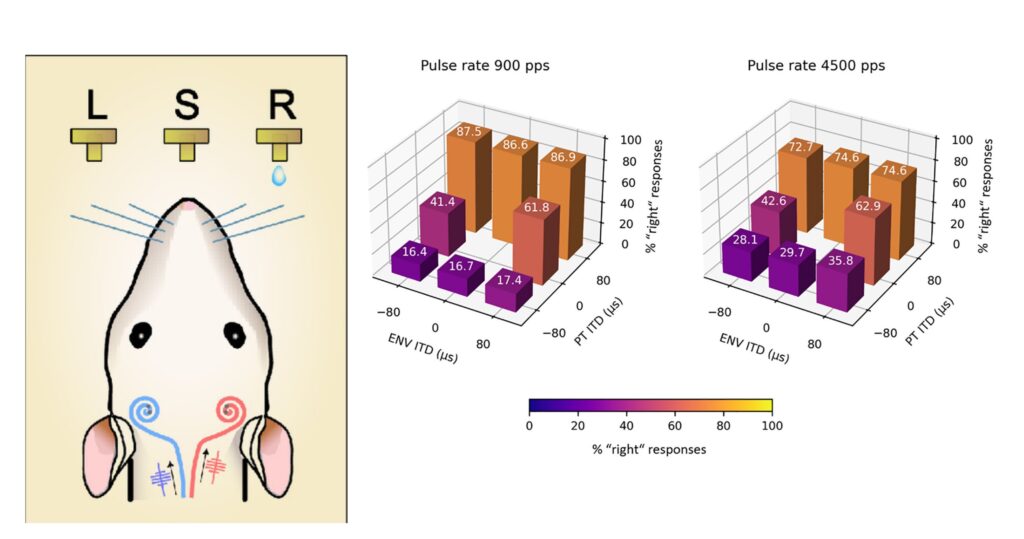

研究團隊認為箇中原因或是現有的人工耳蝸僅依賴電脈衝序列的振幅來傳遞聲音信息,而忽略了設定電流脈衝時序的精準度。換言之,這些裝置所採用的編碼策略假設,只要電脈衝的幅度能與聲音強度的變化同步增減,那麼電脈衝的精準時序便沒有那麼重要。鑑於臨床護理標準及患者的病史會干擾研究結果,研究團隊研發了動物模型來評估不同刺激方法的影響,從而驗證這個假設。

研究團隊為八隻先天失聰的成年大鼠植入人工耳蝸,以辨識施加於其聽覺神經上的電流刺激能否協助大鼠分辨聲音來源。結果顯示,這些先天失聰的大鼠能夠迅速分辨聲音偏重左側或右側,甚至對小至80微秒或以下的雙耳時間差極為敏銳,此雙耳時間差的敏感度與聽力正常的大鼠及人類相若,並遠高於一般雙耳植入人工耳蝸的患者。研究團隊隨後設計不同的電流刺激模式,以評估以脈衝序列振幅釐定的雙耳時間差及以單一脈衝釐定的雙耳時間差對大鼠的影響。實驗結果顯示,大鼠的感知主要取決於單一脈衝的雙耳時間差,對以脈衝振幅釐定的雙耳時間差敏感度極低。此發現讓人反思目前人工耳蝸的臨床應用,醫學界有迫切需要重新設計人工耳蝸刺激聽覺的方法,更有效地模擬自然聽覺系統的敏感度。

德國弗萊堡大學醫學中心耳鼻喉科學系Nicole Rosskothen-Kuhl博士表示:「此重大發現讓我們對現有臨床應用提出新的疑問。醫學界過往可能忽略了聽覺輸入的時序特徵,未能以所需精準度調整刺激脈衝的時間。我們創新的動物模型克服了現有人工耳蝸的局限,並證明當這些特徵被編輯成單一脈衝的時序代碼,而非以脈衝序列包絡呈現,方能讓人工耳蝸用者輕鬆辨識小至80微秒或以下的雙耳時間差。」

中大醫學院耳鼻咽喉─頭頸外科學系及中大蔡永業腦神經科學研究所的Jan Schnupp教授表示:「這項突破性研究表明,許多植入人工耳蝸的用者,尤其是早期失聰人士,在空間聽覺及音高辨識方面遇到困難的原因,可能在於現有設備傳遞聲音信息的方式。透過優先考慮來自脈衝時序而非脈衝序列振幅的線索,我們能夠解鎖大腦處理左右耳線索的能力,並能重新制定人工耳蝸的刺激方法,惠及更多失聰患者。」

是次研究由中大蔡永業腦神經科學研究所、香港研究資助局、醫療衞生研究基金、深圳市科技創新委員會及德國學術交流中心資助,並獲得Taube Kinder lernen hören e.V.的支持。研究結果有望改善人工耳蝸用者的雙耳聽覺,或可提升其聲音定位能力及在嘈雜環境中的言語解讀能力。研究團隊日後會進一步將此研究發現在人類人工耳蝸的轉化應用,例如加入精確時間編碼技術及改善人工耳蝸的設計,實現新一代「仿生耳」的願景。

圖為是次研究團隊成員(左起),包括來自中大醫學院耳鼻咽喉─頭頸外科學系及中大蔡永業腦神經科學研究所的Jan Schnupp教授以及德國弗萊堡大學醫學中心耳鼻喉科學系的Nicole Rosskothen-Kuhl博士。