中大新聞中心

中大研究引領全球首次探測多信使重力透鏡事件

香港中文大學(中大)近年積極推動多信使天文學研究,引領全球在重力波、光和中微子方面的開創性研究,以探索宇宙奧秘。中大物理系教授Otto Hannuksela教授領導的重力波研究團隊,正透過國際合作,致力實現首次多信使重力透鏡事件的探測。隨著LIGO-Virgo-Kagra(LVK)[1]合作計劃展開第四輪重力波觀測,加上Legacy Survey of Space and Time(LSST)[2]和Euclid[3]等先進儀器的出現,為多信使天文學研究打開新路徑。來自世界各地的科學家雲集於2024年皇家學會Theo Murphy的多信使透鏡研究研討會,共同探討此新興領域的挑戰與機遇。研討會成果已彙編為專題論文集,刊登於權威科學期刊《Philosophical Transactions A》,Hannuksela教授的團隊撰寫了該期刊十六篇論文中的四篇,突顯其在該研究領域的重要地位。

宇宙放大鏡的奧秘

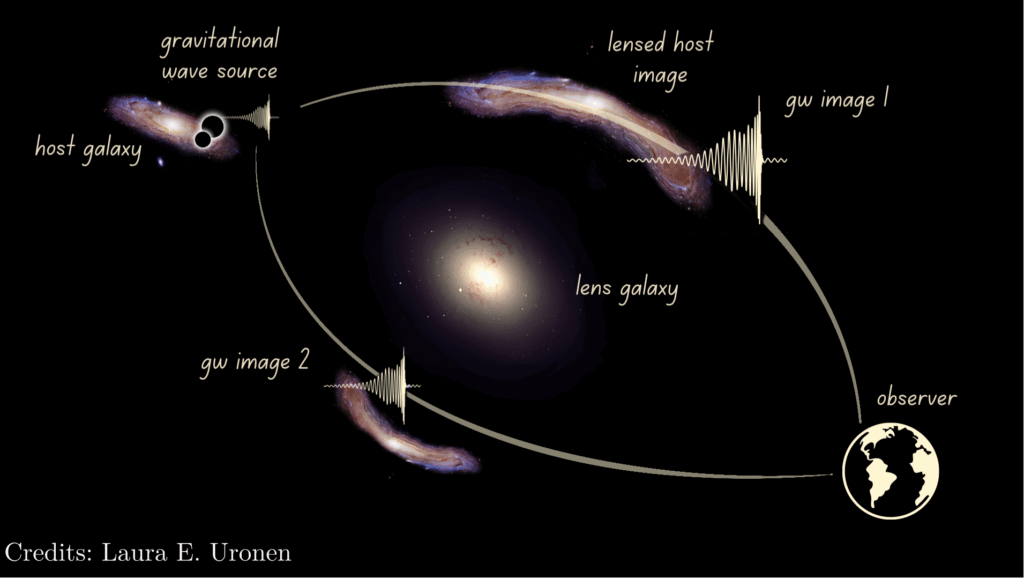

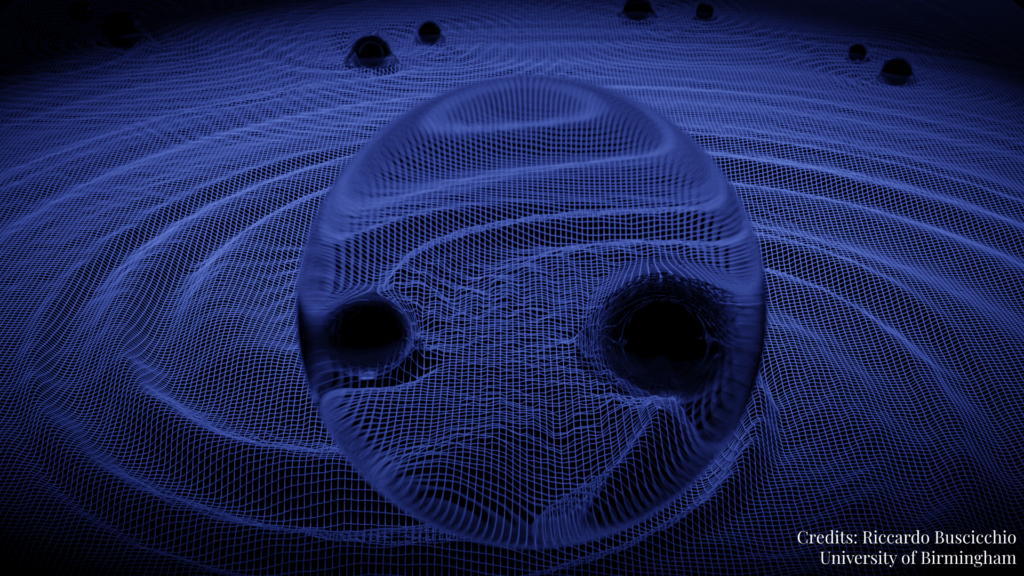

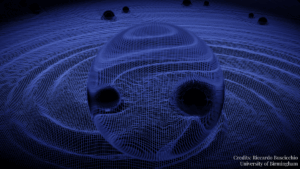

當來自遙遠天體的光線或重力波經過巨大星系時,其路徑會如同穿過放大鏡般被扭曲,這就是重力透鏡現象。目前科學家主要透過哈勃太空望遠鏡等設備觀測到光的彎曲,而中大研究團隊正率先開展重力波的透鏡現象研究。

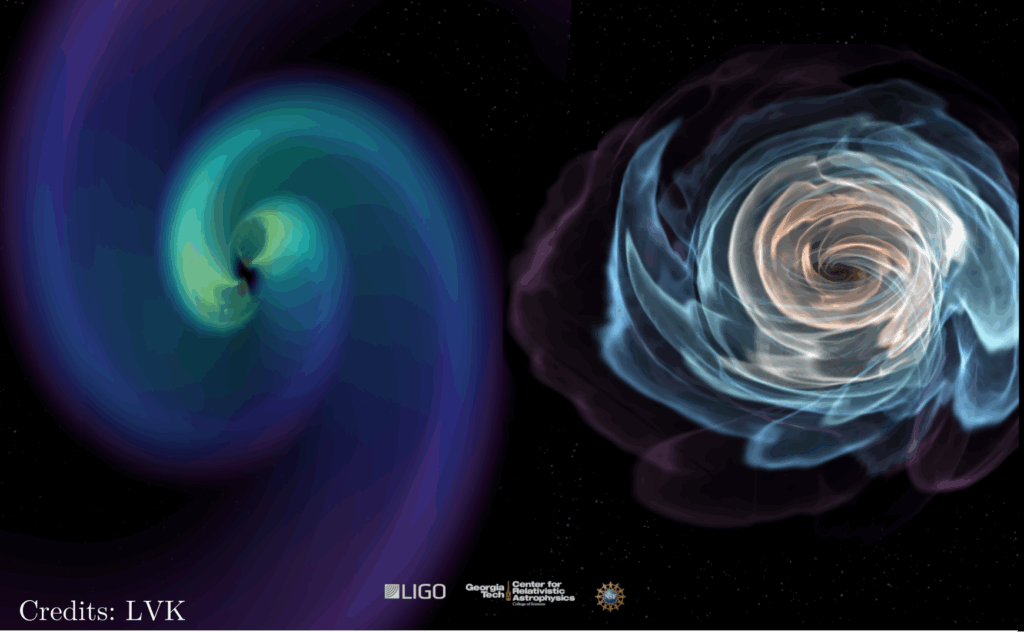

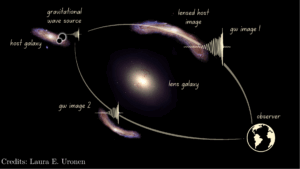

中大團隊在LVK合作計劃中,重點分析雙黑洞合併事件產生的重力波數據,尋找重力透鏡效應的指標,包括波形變形與重複訊號等。一旦成功探測首例重力透鏡事件,將有助識別導致合併事件的星系透鏡系統,並有望觀測來自同一事件的多重訊號。透鏡定位將成為精準定位黑洞合併的唯一方法。若合併事件伴隨其他電磁對應訊號,例如雙中子星的合併,未來更將有助開啟基礎物理、天體物理與宇宙學等領域的全新研究。

Hannuksela教授表示:「重力波與電磁波之間的協同效應將為宇宙學開啟嶄新的研究方向。中大致力探討重力本質、暗物質及緻密天體的形成等基本問題,體現我們對推進基礎科學研究的承諾和貢獻。」

十年內有望發現首例多信使重力透鏡事件

現時LVK正在進行的第四輪觀測(O4)預計將探測到數百個重力波事件,中大團隊將在這些數據分析中扮演關鍵角色,他們與英國樸茨茅斯大學宇宙重力研究所、比利時魯汶大學、荷蘭格羅寧根大學、荷蘭國家粒子物理研究所和烏特勒支大學等機構合作,利用中大提出的透鏡化雙黑洞定位方法,共同搜尋多重重力波的影像、波形變形等特徵,以及預測未來在重力透鏡效應下將會發生重力波事件,並進行有關分析及定位。

科學界預期首例多信使重力透鏡現象的發現很可能在未來十年內實現,相關的準備工作需在未來三至五年內完成。儘管仍然面臨不少挑戰,這一期《Philosophical Transactions A》的專題論文集,相信將有助促進不同研究社群間的交流,並通過協同合作共同應對障礙,以實現首次探測多信使重力透鏡事件的突破。

在2030年代,愛因斯坦望遠鏡(Einstein Telescope)與宇宙探險家(Cosmic Explorer)等新一代探測器將大幅提升探測重力波的能力。在電磁波觀測方面,即將啟用的儀器如Euclid、Vera C. Rubin天文台的LSST及Square Kilometre Array(SKA)[4],將進一步擴展多信使透鏡現象的探測範圍。

Hannuksela教授的研究團隊成員包括中大物理系博士生Laura Uronen、Hemantakumar Phurailatpam 和潘尚智。他們合作完成該專題論文集的關鍵研究章節,重點闡述LVK科學與黑洞多信使的應用。

有關多信使天文學

在天文學中,「多信使」是指利用不同類型的宇宙訊號的多種訊號,即「信使」,來研究天文事件和天體。主要的信使包括重力波、電磁波、中微子等。2017年在LIGO–Virgo觀測站中發現了雙中子星合併事件GW170817,標誌著多信使天文學的誕生。2024年,在英國皇家學會的Theo Murphy研討會上,匯聚全球專家探討探測多信使重力透鏡事件的挑戰與機遇,例如當重力波和光被巨大天體彎曲時,會產生多重影像及其他豐富特徵的訊號。

有關香港中文大學

香港中文大學(中大)成立於1963年,為一所享譽國際的研究型綜合大學,在世界大學中名列前茅。中大位處於亞洲的中心地帶,一直秉持「結合傳統與現代,融會中國與西方」之使命。中大合共有九所書院,它們與大學相輔相成,提供以學生為本的全人教育和關顧輔導,加強師生間的交流和互動。大學設有八個學院,包括文學院、工商管理學院、教育學院、工程學院、法律學院、醫學院、理學院及社會科學院,連同研究院,共開設超過300個本科及研究生課程。中大各學院積極參與廣泛的研究領域,設有多個研究所及研究中心,於優質的跨學科研究中各有專精。

中大一直致力推動創新科技,目前在全球各地有超過2,400個獲授權的專利項目,部分已經與業界達成合作協議,把創新科技引入市場。單在2024至25年度,中大已申請了425個專利,以及有575項專利獲審批授權,涉及醫療科技、生物科技、信息科技、電訊及材料科學等領域。

研究全文,請參閱:

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2024.0134

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2024.0129

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2024.0152

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2024.0127

[1] LIGO – Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory激光干涉儀重力波觀測站;Virgo – Virgo Interferometer處女座重力波團隊;Kagra – Kamioka Gravitational Wave Detector神岡重力波探測器。

[2] Legacy Survey of Space and Time(LSST)是位於智利的大口徑全天巡視望遠鏡,其主要任務是每隔數晚對南天進行一次巡天觀測,並建立一個為期十年的縮時攝影紀錄資料庫。

[3] Euclid是一台廣角太空望遠鏡,配備6億像素的可見光相機、近紅外光譜儀及光度計,用以測量所觀測到星系的紅移數據。

[4] Square Kilometre Array(SKA)是跨政府的國際無線電望遠鏡項目,可以提供目前在銀河系最佳的天文觀測視野,其無線電幹擾亦是最低。

雙黑洞定位方法背後的原理,利用LVK觀測雙黑洞合併事件產生的重力波,並進行定位,繼而識別導致合併事件發生的星系透鏡系統。一次成功的定位,將有助研究黑洞合併,及多信使透鏡現象,並可以將暗物質精確定位。

圖片來源:Laura Uronen